甦った名刀 - 刀剣ワールド

- 小

- 中

- 大

茨城県水戸市にある「徳川ミュージアム」には、現代の名工の手によって再現された刀剣・日本刀が収蔵・展示されています。それが「燭台切光忠」(しょくだいきりみつただ)。

水戸徳川家の家宝として代々受け継がれてきましたが、1923年(大正12年)の「関東大震災」で被災した際に焼けてしまいました。これにより美術的な価値を失い、表舞台から姿を消しつつあった燭台切光忠には、その後、思いもよらない大逆転ドラマが待っていたのです。

伊達政宗の愛刀

水戸徳川家の家宝だった「燭台切光忠」(しょくだいきりみつただ)ですが、元々は、戦国大名「伊達政宗」(だてまさむね)の愛刀だった1振として知られています。

その号は、政宗が粗相をした小姓を手打ちにした際に、燭台(ろうそくを立てるための台)ごと切ってしまうほどの切れ味を誇ったという逸話に由来。命名のいきさつは、「織田信長」が茶坊主を茶棚ごと圧し切ったと伝えられていることに由来する「圧切長谷部」(へしきりはせべ)によく似ていますね。

伊達政宗

燭台切光忠の作者である「光忠」(みつただ)は、鎌倉時代中期に「備前国」(現在の岡山県)で活動していた刀工で、「五箇伝」(ごかでん)のひとつ「備前伝」(びぜんでん)における「長船派」(おさふねは)の祖であると言われています。光忠の作品は、「注進物」(ちゅうしんもの:鎌倉幕府が全国から注進させた名簿に掲載されている刀工の作品)として知られ、切れ味が鋭いのはもちろん、華麗な刃文でも高い人気を誇っていました。特に織田信長は、光忠の作品を熱心に収集していたと言われ、生前に約30振の作品を所有していたと言われているのです。

燭台切光忠については、伊達政宗以前の来歴については詳細なことは分かっていません。諸説入り乱れている状況ですが、圧切長谷部と同じく信長が所有していたという説もあります。

政宗が入手した経緯については、「豊臣秀吉」から下賜されたという説が有力。そして江戸時代に入り、政宗から水戸徳川家に献上されました。その後は、家宝として水戸徳川家に代々受け継がれてきたのです。

関東大震災で焼身(やけみ)に

水戸徳川家のみならず、日本の宝とも言うべき存在だった燭台切光忠が、悲劇に見舞われたのが1923年(大正12年)でした。

東京・神奈川を中心に、190万人が被災したと言われているほどの甚大な被害を出した「関東大震災」において、東京・本所(墨田区)にある「水戸徳川家小梅邸」(みととくがわけこうめてい:現在の墨田公園水戸邸跡)で所蔵されていた燭台切光忠も被災したと言われています。

関東大震災

燭台切光忠は、地震そのものが引き起こした火災で焼けたのではありません。震災後、不完全燃焼によって、一酸化炭素が充満していた小梅邸の蔵の扉を開けたときに、外気(酸素)が中に流れ込んだことで一酸化炭素との化学反応を起こしてしまい、爆発したことが原因(バックドラフト現象)。

これにより、燭台切光忠を含む蔵の中で保管されていた168振の刀剣・日本刀をはじめとした水戸徳川家由縁の宝物は、蒸し焼きにされたような状態になってしまったのです。

焼身になった燭台切光忠は、焼けたときの熱によって溶けた「鎺」(はばき)が、刀身に癒着している状態だったと言われています。そんな状態であっても、刀身が燭台切光忠だということが分かったのは、収蔵場所が特定されていたり、「柄」(つか)を固定するための目釘穴(めくぎあな)が開けられている位置の記録が残っていたりするなど、家宝として大切に受け継がれてきたからこそでした。

このように、歴史的遺品(家宝)としての価値は不変でしたが、焼けてしまった姿から、美術品としての価値が大きく下がってしまったと考えられていたとしても、不思議ではありません。被災刀となってしまった燭台切光忠については、展示はされていても、注目が集まったり、話題になったりすることは皆無。いつしか刀剣・日本刀愛好家の間において、燭台切光忠は、関東大震災で焼失したというのが定説になっていました。

こうして、水戸徳川家の家宝として伝来してきた名刀は、歴史の中に埋もれようとしていたのです。

人気キャラクターに「変身」

愛刀家の間で、その存在が過去の物となりつつあった燭台切光忠。そんな悲劇の刀剣・日本刀に、再びスポットライトが当たることになります。突破口となったのは、刀剣・日本刀を擬人化したオンラインゲーム。このゲームのキャラクターとして燭台切光忠も登場し、人気を集めたことで、ゲームプレーヤーにもその存在が知られるようになったのです。

「刀剣女子」を多数輩出するきっかけとなったとされる人気オンラインゲームの影響で、燭台切光忠の知名度が急上昇したことが、のちの「奇跡」を呼びました。

オンラインゲームにおいて、屈指の人気キャラクターとなった燭台切光忠。プレーヤーであれば、その来歴についての知識もありました。

そんなある日、ひとりのプレーヤーがひとつの疑問を抱きます。「もしかして…」。このプレーヤーが徳川ミュージアムに確認したことをきっかけとして、燭台光忠の「正体」が明らかに。これにより、徳川ミュージアムがオンラインゲームの存在を認知することとなり、同時に燭台切光忠の「価値」を知ることとなったと言われているのです。

徳川ミュージアム

「徳川ミュージアムに、燭台切光忠が現存しているらしい」という噂は、瞬く間に拡散。徳川ミュージアムには、問合せが殺到します。これを受け、徳川ミュージアムでは、2015年(平成27年)5月に焼身となった燭台切光忠を公開。1日限りの限定公開に、刀剣女子が長蛇の列を作りました。

その後、「羽田空港」で行なわれた展示会では、「水戸光圀」(みとみつくに=水戸黄門)の「印籠」(いんろう)など、ミュージアムの所蔵品と共に展示され、ここでも多数の刀剣女子を動員。このとき、本物の燭台切光忠を前に、涙を流した人もいたとか。

このようにして、焼身となり美術品としての価値が大きく下がってしまったと思われた燭台切光忠に、新たな価値が見出されたのです。

再現(写し)制作

被災により焼身となった燭台切光忠に起きた奇跡は、価値の再発見に止まりません。

翌2016年(平成28年)になると、新たなプロジェクトが立ち上がりました。それが、燭台切光忠等の再現制作。この計画が発表されると、全国の審神者をはじめとした刀剣ファンが多額の寄付を行なったのです。これにより、名刀の再現制作という夢が現実のものへとなっていきます。

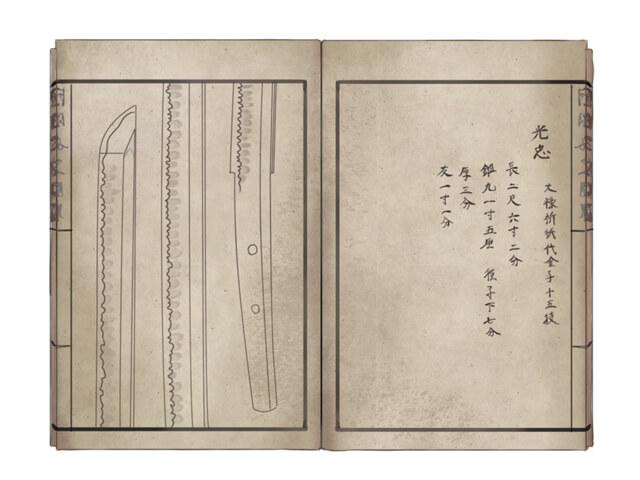

燭台切光忠については、水戸藩8代藩主「徳川斉脩」(とくがわなりのぶ)が水戸徳川家伝来の刀剣・日本刀について編纂した「武庫刀纂」(むことうさん)において、詳細な説明のみならず、絵師の手によって詳細に描かれた刀身の様子が添えられており、これによって往時の刃文を知ることができました。

武庫刀纂

もっとも、現代において、鎌倉時代に制作された刀剣・日本刀の刃文や映りなどの表現を忠実に再現することは、容易ではありません。それでも、現代刀匠の中で最高位に位置付けられる刀匠である「無鑑査刀匠」(むかんさとうしょう)が試行錯誤しながら作刀した結果、約2年の歳月をかけて燭台切光忠は再現されたのです。

この燭台切光忠の「復活劇」は、刀剣女子の熱量が、歴史に埋もれてかけていた名刀を甦らせる原動力になったと言えるでしょう。