江雪左文字と太閤左文字 - 刀剣ワールド

- 小

- 中

- 大

広島県福山市にある「ふくやま美術館」では、特別展「名刀 江雪左文字―江雪斎、家康、頼宣が愛した刀の物語―」を開催し、国宝刀剣の「江雪左文字」(こうせつさもんじ)と「太閤左文字」(たいこうさもんじ)を公開します。会期は2023年(令和5年)2月4日(土)~3月19日(日)で、江雪左文字と太閤左文字の他にも、国内の名刀が一堂に会する特別展です。江雪左文字と太閤左文字をはじめ、この特別展で観られる名刀の見どころをご紹介します。

名刀・江雪左文字とはどんな刀?

ふたりの天下人に重用された板部岡江雪斎の愛刀

江雪左文字は、南北朝時代の14世紀に筑前国(ちくぜんのくに:現在の福岡県北西部)の刀工「左文字」が作刀した太刀です。江雪左文字という号は、戦国大名・北条氏に仕えた「板部岡江雪斎」(いたべおかこうせつさい)が所有したことに由来しています。

板部岡江雪斎は、豊臣秀吉が北条氏の本拠地「小田原城」を攻め落とした際に、豊臣秀吉の前に引き出されても申し開きせず、「天下の大軍に包囲されて100日余り持ちこたえ、思い残すことはない。どうぞ首をお刎ね下さい」と言い放ちました。

これを聞いた豊臣秀吉は板部岡江雪斎を赦免し、のちに自身の御伽衆(おとぎしゅう:話し相手)に加えたのです。

豊臣秀吉亡きあと、板部岡江雪斎は徳川家康に重用され、江雪左文字を徳川家康に献上します。その後、徳川家康の十男で「紀州徳川家」の祖となった「徳川頼宣」(とくがわよりのぶ)に与えられ、紀州徳川家の家宝として守られました。

昭和時代に神奈川県の私立美術館所蔵を経て、広島県の企業が所有し、現在は広島県福山市の「ふくやま美術館」に寄贈されています。1951年(昭和26年)に国宝指定されました。

江雪左文字の見どころ

江雪左文字を打った刀工・左文字は、鎌倉時代末期の名匠「正宗」(まさむね)に師事し、正宗のすぐれた高弟10人である「正宗十哲」(まさむねじってつ)に数えられています。

左文字の師匠・正宗が完成させた「相州伝」(そうしゅうでん)は、日本刀の主要な刀工伝派「五箇伝」のひとつです。相州伝の日本刀は、強く軽量な上に刀身に現れる模様が華やかで、多くの武将に愛されました。

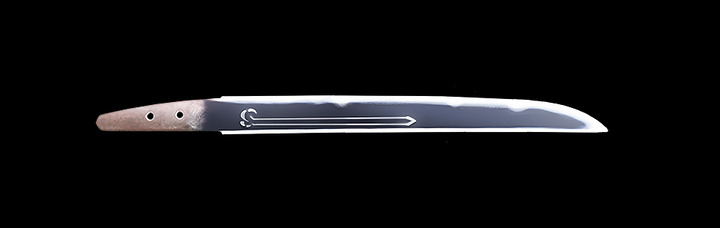

江雪左文字の見どころは、こうした相州伝の特色がよく表れた作風です。刃文は波を打つような様子の湾れ刃(のたれば)。刃文と地鉄(じがね:刃文と刀身の山高くなっている稜線・鎬筋[しのぎすじ]の間の部分に現れる肌模様)の境目である匂口(においぐち)の幅が広く、色も濃く、はっきりしているのです。

また、沸(にえ)と呼ばれる、刃文に現れる粒子が鮮明に輝き、刀身は全体的に明るく冴えています。

刃長は78.1cm、茎(なかご:グリップ部分)に近い刀身の幅が3.3㎝、鋒/切先(きっさき:先端)に近い刀身の幅が2.5㎝ほどで、刃長が長く、身幅の広い堂々とした太刀です。

なお、左文字は短刀が得意だったと言われており、筑前国の左文字を意味する銘「筑州住 左」が切られた太刀は江雪左文字しか現存しません。左文字作の希少な太刀であり、美しい地鉄と力強い姿を併せ持つ名刀なのです。

名刀・太閤左文字とはどんな刀?

豊臣秀吉ゆかりの号「じゅらく」を持つ短刀

太閤左文字は、江雪左文字と同じく、左文字が南北朝時代の14世紀に手がけた短刀です。

号の「太閤」は、豊臣秀吉が蔵刀したことにちなみ、また豊臣秀吉が刀剣鑑定を任せた「本阿弥光徳」(ほんあみこうとく)が描いた図絵集には、この短刀の模写に「志ゆらく」と注記があることから、「じゅらく」(聚楽)の号もあったことが分かります。

のちに豊臣秀吉の子「豊臣秀頼」(とよとみひでより)が徳川家康に贈り、「徳川秀忠」(とくがわひでただ)、紀州徳川家に譲られました。その後は広島県の企業が所蔵し、現在はふくやま美術館が所蔵しています。1952年(昭和27年)に国宝に指定されました。

太閤左文字の見どころ

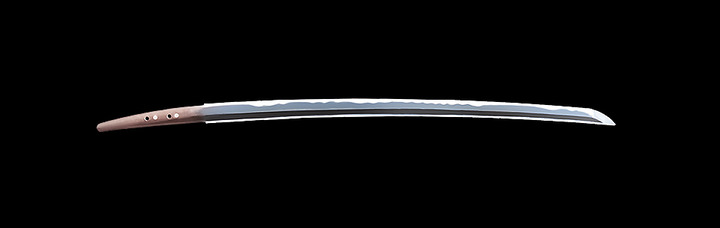

太閤左文字は左文字が得意とした短刀で、刃長は23.65㎝、刀身の幅は2.3㎝、重ね(刀身の厚み)はやや厚く、わずかに反り、銘は茎の表に「左」、裏に「筑州住」と切られています。

太閤左文字の見どころは、左文字の作風がよく表れた表情豊かな刀身です。地鉄の模様は、木材の板目のような文様が細かく詰んだ小板目肌(こいためはだ)。さらに、地沸(じにえ)と呼ばれる微粒子が輝き、地景(ちけい)と呼ばれる線状の模様が見られます。

また刃文は、小さく波打つような小湾れ(このたれ)に、丸みのある凹凸が連なる模様・互の目が交じり、砂流し(すながし)や金筋(きんすじ)といった線状の働きも見られ、変化に富んだ華麗な作風です。

左文字の登場で、九州物と言われる刀はそれまでの直線的な刃文や匂口の冴えない作風から、刃文がよく波打ち、沸の強い華やかな作風に転換しました。

太閤左文字は、そうした左文字の個性が存分に発揮されている傑作です。

ふくやま美術館所蔵刀をはじめ名刀を大公開する特別展

ふくやま美術館が江雪左文字と太閤左文字を公開する特別展「名刀 江雪左文字―江雪斎、家康、頼宣が愛した刀の物語―」では、この国宝2振の他にも貴重な刀剣が多数展示されます。

なかでも必見の名刀3振の見どころや来歴をご紹介しましょう。

刀 朱銘三木左(伝左)

「刀 朱銘三木左/伝左」(かたなしゅめいみきさ/でんさ)は、現存する左文字作のほとんどが短刀であるなかで、左文字作と鑑定された希少な太刀です。

大きく磨上げ(すりあげ:刀身を短く切り詰めること)られていますが、刃長は71.2cmと長く、身幅も広い豪壮な体配で、地鉄は小板目肌がよく詰み、地沸は細やかで均等に付いています。

刃文は湾れに丁子(ちょうじ:丁子の実を重ねたような文様)、互の目、尖り刃(とがりば:のこぎりの刃のように尖っている刃文)、飛焼(とびやき:沸が一部分に固まっている状態)などが入り交じり、多彩です。

伊予国(いよのくに:現在の愛媛県)西条藩の藩主・松平家から、その藩政時代に紀州徳川家に贈られ、現在は個人が所有しています。2008年(平成20年)、日本美術刀剣保存協会により特別重要刀剣に認定されました。

寺沢貞宗

「寺沢貞宗」(てらさわさだむね)は、相模国の刀工「貞宗」(さだむね)が作刀し、肥前国(ひぜんのくに:現在の佐賀県)唐津藩の初代藩主「寺沢広高」(てらさわひろたか)が所有したことから、この名が付いた短刀です。

この短刀を作刀した貞宗は、鎌倉時代から南北朝時代にかけて活躍した3人の名匠、天下三作のひとりである正宗の弟子で、技量を見込まれて養子になったと伝わります。

その作風には、相州伝の特徴である沸の強さやよく詰んだ板目肌が見られ、この短刀にも表れているのです。寺沢貞宗の地鉄は、小板目肌がよく詰み、地沸が強く付き、地景が細かに入っています。刃文は浅い湾れに互の目が交じり、匂が深く冴え、小沸がよく付いて穏やか。

刀身は側面が平らな平造り(ひらづくり)で、棟(むね:刀身の刃のついていない側)は相州伝に多い三つ棟(みつむね:三面からなり、断面は台形)です。

寺沢広高はこの短刀を豊臣秀頼に献上し、豊臣秀頼は家臣の「織田有楽斎」(おだうらくさい:織田長益[おだながます])に与えました。その後、徳川家に伝来し、現在は東京国立博物館が所蔵しています。1952年(昭和27年)、国宝に指定されました。

島津正宗

「島津正宗」(しまづまさむね)は、名工・正宗の作で、もとは薩摩国(現在の鹿児島県)を治めた島津家が所蔵していたため、この号が付いたと考えられています。

徳川将軍家を経て、皇室に献上された経緯を持つ刀剣ですが、幕末の混乱のなかで所在が分からなくなっていました。それ以来、150年近く行方不明でしたが、1969年(昭和44年)に大阪の実業家が「京都国立博物館」に寄贈し、2013年(平成25年)の鑑定調査で島津正宗であると確認されたのです。

作刀者の正宗は、鎌倉時代末期から南北朝時代初期にかけて相模国で活躍し、相州伝を完成させた名工。島津正宗にはその作風がよく表れており、地鉄は相州伝に多く見られる大板目肌(おおいためはだ)で、木材の板目に似た模様が大きく現われており、地沸が良く付き、刃文は先端に向かって大きく乱れています。

相州伝の特色である多彩な働きが見られ、また、名家を転々とした経歴が想像をかきたてる名刀です。

ふくやま美術館の概要

ふくやま美術館は、1988年(昭和63年)、広島県福山市の市制施行70周年記念事業として開館した美術館です。その立地は「日本100名城」に選出されている「福山城」に隣接しており、福山城天守を借景とした眺望が「都市景観100選」に選ばれました。

ふくやま美術館は、地域ゆかりの作家や国内外の近現代の美術品を収蔵し、また福山市名誉市民である実業家・小松安弘氏の遺族が寄贈した14振の日本刀からなる「小松安弘コレクション」で知られています。

小松安弘コレクションは、国宝7振、重要文化財6振、特別重要刀剣1振のそうそうたる内容で、東京国立博物館に次いで多くの国宝刀剣を所蔵する美術館です。

ふくやま美術館の基本情報

| 施設名 | ふくやま美術館 |

|---|---|

| 開館時間 | 9時30分~17時 |

| 所在地 | 〒720-0067 広島県福山市西町2丁目4番3号 |

| 休館日 | 毎週月曜日、年末年始 ※月曜が祝休日にあたる場合は翌平日 |

| 料金 | 所蔵品展:一般:310円(250円) 高校生以下無料 特別展「名刀 江雪左文字―江雪斎、家康、頼宣が愛した刀の物語―」:一般1,000円(800円) 高校生以下無料 ※()内は20人以上の団体の料金。 ※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(以上の手帳を提示された方の介護者1人を含む)及び、社会福祉施設に入所していること、福山市・府中市・神石高原町に住所を有する65歳以上であることを確認できるものをご提示の場合は無料。 |

| 交通アクセス | ■JR「福山駅」北口から西へ約400m ■山陽自動車道「福山東インターチェンジ」から西へ車で約20分 |

| 駐車場 | 隣接の市営駐車場(有料)あり |

| 公式サイト | https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/fukuyama-museum/ |