古墳を彩る、武器や武具の埴輪 - 刀剣ワールド

- 小

- 中

- 大

埴輪(はにわ)は、古墳時代の人々の暮らしだけではなく、人物や家、馬、犬などを素朴に表現しています。そんな多種多様な埴輪の中には、刀剣・日本刀や武器、武具も存在しているはず、と言う訳で、今回、太刀や甲冑(鎧兜)などの埴輪を探してみました。刀剣ワールド(刀剣広場)では、鎌倉時代以降の刀剣・日本刀や甲冑(鎧兜)をご紹介することが多いのですが、今回は古墳時代までさかのぼってみます!

古墳時代中期に現れる武具の埴輪

「古墳時代」とは、弥生時代の終わりから飛鳥・奈良時代の初めまでで、約300年間にわたります。そう、江戸時代より長いのです。そのうち、太刀や武具が埴輪として登場するのは、古墳時代後半以降になります。具体的に言うと、5~7世紀初めです。

様々な直刀、武具の埴輪の中で、最初に作られたのは甲冑(鎧兜)の埴輪。人間の胴体をかたどった物の表面に、甲冑(鎧兜)の作りが線で刻んであります。とても簡略化された物です。

鉄製の甲冑(鎧兜)

実際に、ひとつの古墳から、鉄製の甲冑(鎧兜)とそれを模した埴輪の甲冑(鎧兜)が出土することがあります。

例えば、京都府ニゴレ古墳から出土した物は、貴重な鉄製の甲冑(鎧兜)の代わりに埴輪で「増産」し、死者を守ろうとしたようです。

ちなみに当時、甲冑(鎧兜)には鉄製と革製とがありました。革製が出土するまでは、鉄製の甲冑(鎧兜)と全く異なる線の刻まれた埴輪が出土し、素材の違う甲冑(鎧兜)があるのでは?と考えられていたそうです。

結果、本物の革製の甲冑(鎧兜)が出土。埴輪は、様々な甲冑(鎧兜)を、それぞれ忠実に再現していることになります。

太刀型埴輪、太刀に見えますか?

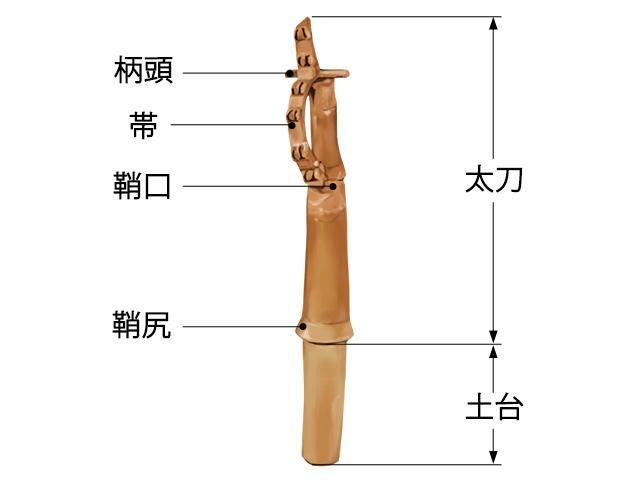

太刀型埴輪

この埴輪は、まるでレンコンのようだなと思うのですが、これが太刀の埴輪です。下から3分の1は埴輪を支えるための「土台」にあたります。上部3分の2が「太刀」をかたどった物。太刀とは、打刀と比べてまっすぐの直刀が多く、腰に佩くときは、刃が下向きになります。

では、細かい部分を観ていきましょう。

本体の上、平らになったところは、「柄頭」(つかがしら)です。実物の古代の太刀には、この部分に半円状や環状の、持ち手のような形の柄頭が付いていますが、この埴輪では省略されています。

さらに、柄頭から3分の1ほど下がったところに「鞘口」(さやくち)が。ここには、本体をぐるりと回るように貼り付けられた帯があり、鞘口であることを表現しています。鞘口から下に向かうと、スカート状に巻いた帯があり、ここが「鞘尻」です。太刀の埴輪は、このように下が開く形が多いとか。

鞘口から上に向かってのびている、丸い装飾がついたところ、ここは拳を守るための帯になっています。小さな丸い装飾は、実物の太刀では鈴であったり玉であったりするそうです。

実は、人物や家型の物に比べて、太刀の埴輪はそれほど多く出土している訳ではありません。本物の太刀が出土することも多く、こればかりは「埴輪より本物を添えたい」と古代人は考えたのではないでしょうか。

最高級品の太刀や武具

埴輪の太刀や武具は、古墳から出土したケースがほとんどです。古墳に葬られているのは、古墳を作ることができる貴人、豪族だけ。当時の最高級品が死者のお供をしていた訳です。

埴輪の太刀のように「これって太刀?」と言うような物もありますが、技術的にそれが精いっぱいだったのでしょう。

次に、太刀や甲冑(鎧兜)が装飾されている埴輪を探してみました。ご紹介します。

国宝の埴輪「挂甲の武人」

太刀や甲冑(鎧兜)そのものとは別に、それらを身に付けた武人の埴輪も出土します。

挂甲の武人・靱の埴輪

なかでも国宝で、古墳時代の武人を知るのに、ぴったりな埴輪がこちらです。「ザ・はにわ」と言っても良いほど有名ですから、ご存知の方も多いかと思います。この埴輪、題して「挂甲の武人」(けいこうのぶじん)。「挂甲」(けいこう)とは、小さな鉄板を組み合わせ、革紐等で綴じた鎧(よろい)のこと。

肩からお尻のあたりにかけての上着には、鉄板とそれを綴じる紐、つまり挂甲が細い線でていねいに刻まれています。胸とお腹には蝶々結びの紐。見えないところも含めて、10ヵ所ほど蝶々結びが使われていて、少なくともこの結び方が普及していたことが分かります。

この埴輪の制作者は、上着を留める実用性を正確に模しただけではなく、埴輪としての装飾性も考えたのかもしれません。

左腰に佩いた太刀に右手を添え、左手には弓。残念ながら、太刀は鞘(さや)に入った状態のため、詳細を確認できません。弓は左肩にかけ、右手をかろうじて引っ掛けているのが分かる程度。

背中には矢を入れる「靱」(とも)を背負っています。靱は羽を広げた蝶のような形。靱だけを表現した埴輪もありますので、武人と並べてみました。武人埴輪の背中の物は、全体のバランスからか、武人の身長を考えると少し小さめです。

「兜」(かぶと)には、頬当てが付いていて、顔を守っています。後頭部には「錣」(しころ:かぶと・ずきん等の左右、後ろに垂れていて、首や後頭部を覆う物)。さらに、小粒の粘土が貼り付けられていて、鉄板を「鋲」(びょう:金属製の留め具)で組み合わせた構造です。

兜・目のくりぬかれた面頬

また、兜を深くかぶっているため、この武人は表情が見えません。後世の甲冑(鎧兜)の面頬には、目の部分がくりぬかれている物もあり、少し不気味に見えます。時代を問わず、武人や武士、武将に共通している「闇」なのかもしれません。

「肩甲」(かたよろい)や「膝甲」(ひざよろい)、「籠手」(こて)、「臑当」(すねあて)等、頭の先から足の先まで、全身をぴったりと防護した挂甲の武人。この時代の甲冑(鎧兜)や武具がどのような物であったか、一目で分かるすぐれ物の埴輪です。

太刀が飾られた古墳時代の「大型船」

大型船の埴輪

三重県松阪市の宝塚1号墳の発掘調査では、大きな船の埴輪が見つかっています。全長140cm、高さ90cm、幅25cmとかなりの「大型船」です。

さて、この船上には、4本の何かが立っています。これらはいったい何でしょうか?

中央の2本は、王が持つ「威杖」(いじょう:権威を表すために持つ、棒状の物)。時代が飛びますが、明治天皇もお持ちでした。同じく権威を象徴する「蓋」(きぬがさ)と呼ばれる日傘が向かって右側に。従者が高貴な方にさしかけて陽射しを遮っている日傘、アレですね。

と言う訳で、太刀は向かって左側に、ひときわ高く立てられている物になります。日傘よりも高いので、長刀のような物かもしれません。

船に立てられた大きな太刀は、死者が安心して死の国へたどり着けるようにとの心からの願いが感じられます。