刀と甲冑の写真集やイラスト集を公開! - 刀剣ワールド

- 小

- 中

- 大

「刀剣や甲冑が好き!でも、博物館や美術館に行く時間がない!」という愛好家/歴女/刀剣女子の方に朗報です。

刀剣をはじめとした様々な「歴史」に関する情報を公開しているサイト「刀剣ワールド」内に、新しく「刀剣写真・画像集」、「刀剣イラスト集」、「甲冑(鎧兜)写真集」が公開されました!

刀剣写真・画像集の見どころ

細部まで時間を気にせずじっくり観ることができる!

日本各地には、刀剣を展示している施設が多くありますが、時間の関係や周囲の方に遠慮してなかなかじっくり観られないことも多いですよね。

「本当なら、もっと刀身の細部を観て勉強がしたいのに」、または「高画質の刀剣フォトが観られるサイトってないのかな」という悩みは、「刀剣ワールド」で公開している「刀剣写真・画像集」が解決してくれるのです!

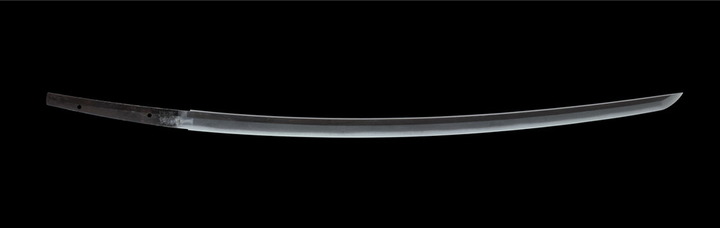

刀剣写真・画像集では、「刀剣ワールド財団(東建コーポレーション)」が所蔵する刀剣フォトを公開しています。掲載している刀剣の画像は、様々な角度から撮影しているため、展示会ではなかなか観ることができない部分まで高画質で観られるのが最大の魅力!

また各ページ内には、その刀剣の解説ページに飛べるリンクが貼ってあるため、刀身の特徴や作刀者、作刀された年代なども併せて知ることができるのです。本項ではその中でも、珠玉の3振をご紹介します!

太刀 銘 来国光

短刀 銘 光包 延慶二年二月日

短刀 銘 光包 延慶二年二月日

「短刀 銘 光包 延慶二年二月日」(たんとう めい みつかね えんぎょうにねんにがつにち)は、刀工「光包」(みつかね)が鎌倉時代に作刀した短刀。

本短刀の別名は「中堂来」(ちゅうどうらい)。その由来は、光包が「比叡山延暦寺」の「根本中堂」(こんぽんちゅうどう)に籠もって作刀したからと言われています。

地沸(じにえ)が付き、鍛えは板目で肌立ち、刃文は細直刃に小沸(こにえ)深く砂流し(すながし)で、ほつれごころがあり、帽子は尖って心にやや深く返っているのが印象的です。

刀身の表の彫刻は、不動明王の種子(しゅじ:密教における仏尊を表す呪文)と素剣(すけん:柄のない剣のこと)。刀身の裏の彫刻は、同じく不動明王の種子と護摩箸(ごまばし:密教で祈祷の際に用いる仏具)。

素剣や護摩箸を刀身に施す理由は、神仏の加護を受けられるようにするためと言われています。

刀 無銘 吉岡一文字

刀 無銘 吉岡一文字

「刀 無銘 吉岡一文字」(かたな むめい よしおかいちもんじ)は、「吉岡一文字」という「一文字派」の一派が鎌倉時代に作刀した日本刀。

大丁子乱れ・互の目(ぐのめ)乱れ・逆心のある乱れが交じり、刃中の働きは盛んで、地鉄には、時代の変化と共に姿を消した「乱れ映り」が現れているのが最大の特徴。

無銘であるために詳しい作刀者は不明ですが、本刀は刀剣に詳しくなくても、思わず息を呑むほどに美しい輝きを放つ、まさに傑作の1振です。

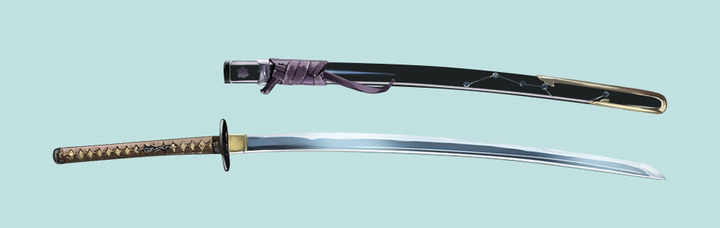

刀剣イラスト集の見どころ

写真では映せないポイントを強調して再現!

刀剣や刀装具は、その素材が銅や鉄などの金属類であることが多いため、写真に写すと光の加減によって観づらい部分が出る他、経年による劣化などで細部があまり観えないことがよくあります。

また、写真と言えば付いて回るのが著作権の問題。特に、自身で所有していない美術品などの写真を、無断でインターネット上に掲載すると、それはもう大変なことになるものです。

しかし、その問題も、実物を自ら模写したイラストであれば回避することができます。

「刀剣イラスト集」に公開されている刀剣イラストは、いずれも細部まで描きこまれた絵です。

鍔(つば)や拵(こしらえ)、鎺(はばき)などの刀装具の他、「聖武天皇」が佩刀していたと言われる太刀「水龍剣」(すいりゅうけん)、鞘に北斗七星が描かれた「神刀藤原日出光作之」(しんとう ふじわらのひでみつこれをつくる)などの刀剣イラストを掲載。

刀剣イラスト集は、刀剣ワールド内で使用されたイラストを掲載しているため、どのコンテンツのどのページで使用されたイラストか、予想しながら観るという楽しみ方もできるのです。

本項では、刀剣イラスト集に掲載されているイラストのうち、3つを選定して解説文付きでご紹介します!

京透鍔

京透鍔

「京透鍔」(きょうすかしつば)は、京都で制作された鍔のこと。

鍔は、制作された地域ごとに特徴が異なっていますが、その中でも京透鍔は「透鍔の王者」と称されています。

鍔と言うと、円形の中央に縦長の「茎穴」(なかごあな)が空いており、その周囲に彫刻が施されているのが一般的です。

一方で、京透鍔は鍔全体に精巧な地透かしの文様が施されているため、一見すると鍔とは思えないほどの品格の高さを誇ります。

神刀藤原日出光作之

神刀藤原日出光作之

神刀藤原日出光作之(しんとうふじわらのひでみつこれつくる)は、刀工「藤原日出光」(ふじわらのひでみつ)が江戸時代末期に作刀した刀剣。本刀の鞘には、「戦星」(いくさぼし)の北斗七星が描かれています。

北斗七星には、それぞれ個別の名称が付けられており、中でも柄杓の柄の先にあたる部分は「破軍星」(はぐんじょう/はぐんせい)と呼ばれ、破軍星が指し示す方角は不吉と言われていました。

合戦の前に行なう吉凶占いでは、「破軍星の方向に向かって進軍すると必ず負ける。反対に破軍星を背にして進軍すると必ず勝つ」と定めていたと言われています。

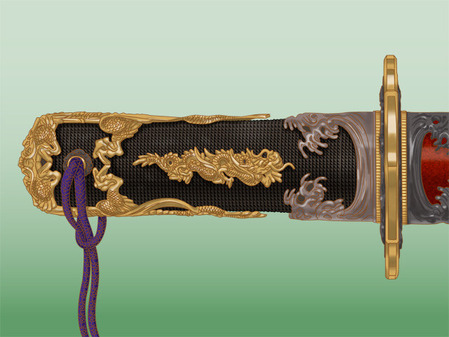

水龍剣

水龍剣

水龍剣(すいりゅうけん)は、奈良時代に聖武天皇が佩刀していたと言われる太刀で、指定名称は「直刀 無銘」(ちょくとう むめい)。

「明治天皇」の愛刀としても知られる本刀の名称由来は、拵に施された装飾にあります。

明治天皇は、1872年(明治5年)の皇居炎上の際に、本刀の拵がすべて焼失してしまったため、翌年の1873年(明治6年)に、金工師「加納夏雄」に新しい拵を制作するように依頼しました。

その際に、拵の柄部分に「水龍文」が施されたことから、水龍剣と名付けられたのです。

甲冑(鎧兜)写真集

豪壮な出で立ちの甲冑が勢ぞろい

甲冑は、制作された時代によってその姿形が変わります。

「戦国時代」と言われる安土桃山時代の代表的な甲冑と言えば「当世具足」(とうせいぐそく)。大名は、己の威厳を誇示するために、甲冑に独特の装飾を付けたり、赤や金など目立つ色を配色したりしました。

「甲冑(鎧兜)写真集」では、時代ごとに変化し、所有者の個性が存分に表れる甲冑の写真を50領以上掲載!掲載中の画像は、様々な角度から撮影してあるため、装飾が細部まで施されていることもよく分かります。

ちなみに、インターネット上に掲載されている甲冑のほとんどが、正面から撮影した写真が多く、ここまで各方面から撮影した画像はほとんどありません。甲冑の構造がどうなっているかもっと詳しく知りたい!という方には、特におすすめです!

本項では、有名な甲冑師の作品や一風変わった見た目の「変わり兜」など、3領の甲冑をご紹介します!

鉄錆地二十四間二方白大円山厳星兜 白糸縅大鎧

鉄錆地二十四間二方白大円山厳星兜 白糸縅大鎧

「鉄錆地二十四間二方白大円山厳星兜 白糸縅大鎧」(てつさびじさにじゅうよんけんにほうじろだいえんざんいがぼしかぶと しろいとおどしおおよろい)は、江戸時代中期の旗本で、多くの幕政改革を手掛けた「田沼意次」(たぬまおきつぐ)の田沼家に伝来した 大鎧(おおよろい)。

随所に「丸に一引両紋」(まるにひとひきりょうもん)という、田沼家で使用されていた家紋があしらわれています。

大鎧の遺品は希少であるため、本大鎧は貴重な1領と言えます。

鉄錆地六十二間筋兜 鉄錆地南蛮胴具足

鉄錆地六十二間筋兜 鉄錆地南蛮胴具足

「鉄錆地六十二間筋兜 鉄錆地南蛮胴具足」(てつさびじろくじゅうにけんすじかぶと てつさびじなんばんどうぐそく)は、江戸時代に作成された当世具足。

作成者は、甲冑鍛冶の一派「早乙女派」の「早乙女家親」(さおとめいえちか)。早乙女派は、兜鉢の制作において独自の手腕を示した一派で、六十二間・三十二間の星兜や筋兜を多く制作していました。

兜の前立ては兎の形をしていますが、これは早乙女派の作風の典型と言われており、「俊敏で退くことのない兎の習性にあやかる」という意味が込められています。

鉄朱漆塗本小札二枚胴具足

鉄朱漆塗本小札二枚胴具足

「鉄朱漆塗本小札二枚胴具足」(てつしゅうるしぬりほんこざねにまいどうぐそく)は、初代犬山城主「成瀬正成」(なるせまさなり)が所用していたと言われる甲冑。

兜の名称は、「鉄黒漆六十二間小星兜」(てつくろうるしろくじゅうにけんこぼしかぶと)で、「春田勝定」(はるたかつさだ)という銘が切られています。

前立ての中央にあしらわれているのは、「酢漿草紋」(かたばみもん)。酢漿草は、繁殖力が高いことから、武士の間で家紋の図案として広く用いられていました。

甲冑イラストも今後公開予定!

刀剣ワールドでは、刀剣ワールド財団(東建コーポレーション)が所用する刀剣や甲冑の写真、イラストを随時更新!

また今後は、「甲冑(鎧兜)イラスト集」の公開も予定しています!

写真でもイラストでも、刀剣や甲冑をじっくり眺められる機会はそうそうありません。所用者や、どこから伝来してきたのかなど、思いを馳せながらぜひご覧下さい!

- 【関連サイト】

- 日本刀 基本解説 日本刀 鑑賞ポイント 甲冑 基本解説