名刀の号にドラマあり! - 刀剣ワールド

- 小

- 中

- 大

刀剣ワールドライターの仔竜です。

多くの名刀が歴史にその名を刻んできましたが、なかには驚くほど個性的な名前(号)を持つ刀剣もあります。すでに、この刀剣広場のブログでもご紹介した「にっかり青江」や、「粟田口吉光」(あわたぐちよしみつ)作の名短刀「鯰尾藤四郎」(なまずおとうしろう)、天下三名槍の1振「蜻蛉切」(とんぼきり)なども含め、枚挙に暇がありません。そして、個性的な名前が付けられた背景には、不思議なエピソードが秘められているのです。

今回は、ユニークな号を持つ3振の名刀と、その号にまつわるエピソードを紐解いていきます。

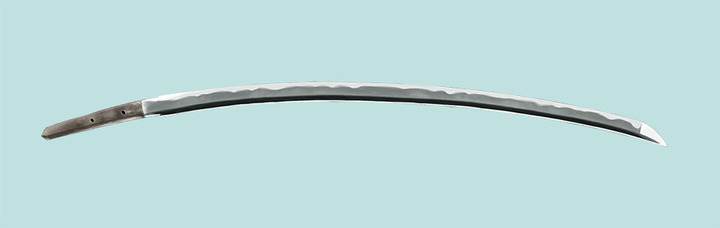

袮々切丸

刀身の長さも重さも超名刀級!

最初にご紹介する名刀は「袮々切丸」(ねねきりまる)です。

正式な名称を「山金造波文蛭巻大太刀」(やまがねづくりはもんひるまきのおおだち)と言い、重要文化財に指定され、現在は「日光二荒山神社」(にっこうふたらさんじんじゃ:栃木県日光市)に所蔵されています。

制作者は、平安時代に京で活躍した名刀工「三条小鍛冶宗近」(さんじょうこかじむねちか)であるとも、鎌倉時代後期の名刀工「来国俊」(らいくにとし)であるとも言われていますが、銘が切られていないこともあり、はっきりと分かっていません。

袮々切丸について何より驚かされるのが、桁違いのスケール感。刀身の長さは216.7cm、反りが6.4cm、身幅は5.6cm。重量はなんと24kgにも及びます。並みの武将では、自在に扱うこともできないでしょう。

実際に伝説では、袮々切丸は人の手を介さずに妖怪退治を行ったとされているのです。

袮々切丸

名刀自身が妖怪退治へ!

そもそも、「袮々」とは何かというと、その昔、日光山中に棲み、人々を脅かしては楽しんでいた妖怪のこと。

あるとき、その悪行の数々を見かねた日光二荒山神社の祭神(さいじん:その神社に祭られている神)が神威を示すこととなりました。拝殿に安置されていた大太刀が、ひとりでに鞘(さや)から抜けて飛び出すと、袮々に向かっていったのです。

大太刀に追われた袮々は、川を越え、沢を登って逃げ回りましたが、最後には日光二荒山神社の目前まで追い詰められ、その場で大太刀に斬り捨てられてしまいました。

こうして、妖怪・袮々を斬ったことから、この大太刀には袮々切丸という号が与えられました。

袮々の正体とは!?

袮々は、いったいどんな妖怪だったのでしょうか。

諸説ありますが、ひとつは日光の「鳴虫山」(なきむしやま)に棲んでいた虫が変じた物の怪という説。

また、日光周辺の一部地域では、「河童」のことを袮々と呼んでいたことから、河童を指すのではないかとも考えられています。

河童の伝説は、利根川流域にも残されており、「袮々子河童」という河童が、毎年棲家を転々としながら各地に災いをもたらしたと言われ、この袮々子河童が日光でも悪さをしたのかもしれません。

現在も、袮々切丸はミステリアスな御神刀として、人々の崇敬を集めているのです。

姫鶴一文字

上杉謙信が手に入れた妖美な1振

上杉謙信

戦国時代屈指の猛将にして、現代でも絶大な人気を誇る「上杉謙信 」。

上杉謙信はあるとき、茎(なかご)に「一」と銘が切られた1振の太刀を手に入れました。

鎌倉時代初期に備前長船福岡(現在の岡山県瀬戸内市長船町福岡)に興った「福岡一文字派」の作品と見られ、「乱れ映り」と呼ばれる刃文が美しい、妖しさすら漂う名刀です。

しかし、大太刀として使うには小さく、小太刀としては大き過ぎ、上杉謙信にとっては、やや中途半端に感じる刃長でした。

そこで、配下の腰物係(刀剣の管理役)に、馬上で用いるのにふさわしい長さに直すよう命じます。

腰物係は、出入りの研師(とぎし)に渡し、研師は、その美しい太刀を刀箪笥へ大切にしまってから床に就きました。

すると研師の夢に、黒髪に白い肌の麗しい姫君が現れたのです。

研師の夢枕に立った姫君の懇願

姫君は、研師の枕元にたたずみ、「どうか私を切らないで下さい」そう懇願すると、姫君は瞳に涙を湛えながら、すうっと消えてしまいました。

朝になり、変な夢だったと訝しんだ研師ですが、翌日の夜も姫君は夢に現れ、「切らないで下さい」と繰り返します。

研師が「そなたの名は?」と尋ねると、姫君は「鶴と申します。お頼みします」と答えて、また消えてしまいました。

翌朝、研師は太刀を携えて、腰物係に相談します。腰物係としても無下にはできず、その夜は自分が太刀を預かることに。

すると姫君は腰物係の夢にも現れ、同じように懇願したのです。

腰物係は、すぐさま上杉謙信にこの夢について報告。話を聞いた上杉謙信は、磨上げるのを止めさせ、この太刀に「姫鶴一文字」(ひめつるいちもんじ)と名付けました。

鶴姫ではなく姫鶴と命名された理由は?

姫鶴一文字の刃長は71.5cm、反りは2.1cm。鶴の翼に似た刃文は、匂出来(においでき)が主体となった小沸(こにえ)交じり。姫鶴という号は、この刃文の姿にも由来していると言われています。

しかし、なぜ鶴姫でなく姫鶴なのでしょうか。

それは、同じ福岡一文字派の作品で上杉家に伝来する「山鳥毛一文字」(やまとりげいちもんじ)に比べて、刃長が2寸(6cm)ほど短く、小振りであったため、「姫」という言葉を冠したと伝えられています。

姫りんごや姫だるまなど、小さくて可愛らしい物が「姫〇〇」と呼ばれるのと同様なのです。

姫鶴一文字

疱瘡正宗

難病快癒をお祝いした名刀

藤堂高虎

「疱瘡正宗」(ほうそうまさむね)の「疱瘡」とは、感染症のひとつである「天然痘」(てんねんとう)のこと。

恐ろしい病気の名前が付けられているとは穏やかではありませんが、実は疱瘡正宗は、大変おめでたい名刀なのです。

疱瘡正宗のもともとの持ち主は、徳川家の重臣「藤堂高虎」(とうどうたかとら)でしたが、徳川5代将軍「徳川綱吉」の時代に、藤堂家から将軍家に献上されました。

徳川将軍家の蔵品目録である「御腰物元帳」(おんこしものもとちょう)には、疱瘡正宗について詳しく記載されています。

当時16歳だったのちの9代将軍「徳川家重」が疱瘡を患い、これが治癒したとき、父親である8代将軍「徳川吉宗」が、お祝いとして疱瘡正宗を贈りました。1728年(享保13年)4月4日のことです。

その後、1753年(宝暦3年)に徳川家重から、のちの10代将軍「徳川家治」へ、1820年(文政3年)に11代将軍「徳川家斉」から、のちの12代将軍「徳川家慶」へ、そして1840年(天保11年)には徳川家慶から、のちの13代将軍「徳川家定」へと、いずれも疱瘡からの快癒祝いとして贈与されました。

実に4人の将軍世継ぎが、疱瘡から快復したときに、祝いとして受け取っているのです。

歴史を動かした有名な戦国武将や戦い(合戦)をご紹介!

正宗への高い信頼

疱瘡正宗の制作者は、もちろん刀工界のビッグネームである「正宗」。鎌倉時代に相模国(現在の神奈川県)で「相州伝」(そうしゅうでん)の伝法を確立した名刀工です。

正宗の手による名刀ならば、高い霊力を備え、恐ろしい病の根をも断ち切ってくれると信じられていたのでしょう。

実際に4人の将軍世継ぎ達は疱瘡から快復しているため、徳川将軍家において疱瘡正宗への信頼と評価は、代を追うごとに高まるばかりだったと言われています。

疱瘡正宗の刃長は68cm、反りは2.6cm。刀身の中央あたりが反る「中反り」の気品ある姿が印象的です。現在は「佐野美術館」(静岡県三島市)が所蔵しています。

疱瘡正宗

刀剣展示をしている博物館・美術館についてご紹介!

号にまつわる逸話も見どころのひとつ

自ら妖怪退治に乗り出した名刀、美しき姫が宿る名刀、将軍家の病気快癒を言祝ぐ名刀。

今回は3振の名刀をご紹介しましたが、興味深く不思議な伝説を持つ刀剣は数多く、この場ではとても語り尽くすことはできません。

名刀の見どころは限りなく多彩。号に秘められたエピソードを調べてから鑑賞してみるのも、面白いのではないでしょうか。きっと心惹かれる1振に出会うことができるはずです。