天下三名槍「蜻蛉切(写し)」が完成! - 刀剣ワールド

- 小

- 中

- 大

現代最高の刀工に与えられる「無鑑査刀匠」のひとり「上林恒平」(かんばやしつねひら)刀匠の手によって「天下三名槍」(てんがさんめいそう)の写しを揃い踏みさせる「名古屋刀剣ワールド」の写し制作プロジェクト。遂に「蜻蛉切(写し)」(とんぼぎり)が完成!さらに、蜻蛉切(写し)、日本号(写し)に続いて、いよいよ最後の1筋「御手杵(写し)」(おてぎね)の制作も始まりました。名工の手によってプロジェクトは着々と進行中です。

蜻蛉切(写し)が完成!

上林恒平刀匠

天下三名槍の写しを制作する「名古屋刀剣ワールド」のプロジェクト。制作をお願いしている上林恒平刀匠から、蜻蛉切(写し)が完成したとの連絡をいただきました。

上林刀匠の蜻蛉切に対する第1印象が「美しい」であったことは刀剣ブログ「天下三名槍 蜻蛉切(写し)が完成間近!」でお伝えした通り。完成した蜻蛉切(写し)をご覧になった感想はどうだったのでしょうか。

上林恒平刀匠からのコメント(以下、上林刀匠)

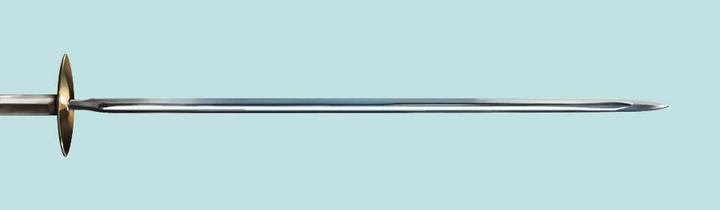

「先日、研師から研ぎ終わった蜻蛉切(写し)が届きました。届いた槍を観て、改めて思ったのが、美しい槍だなということ。笹の葉の形をした刀身[穂]と刀身彫刻の調和の取れた様子は、この槍にしかない美しさだと思います」

蜻蛉切(写し)については、上林刀匠自らが穂に「梵字」(ぼんじ:サンスクリットを表記するための文字)と「三鈷剣」(さんこけん:チベット密教の儀式で用いられる密教法具)の彫刻を施しました。日本刀の刀身彫刻を行なうこともある上林刀匠ですが、そんな名匠にとっても、槍の刀身彫刻では少し勝手が違ったようです。

上林刀匠

「写真を見ながら制作を進めていったのですが、日本刀に彫るよりも難しい部分がありました。今回の蜻蛉切(写し)は、樋の中に彫っていったのですが、彫っていくと刀身[穂]が曲がってしまいます。その狂いを直しながら作業をしていくことになるのです。

日本刀であれば、狂いを取るための槌で曲がってしまったところから直す方法で対処できますが、槍の場合はそうはいきません。そのため、ため木を使って体重をかける方法で直したのです。体重をかけすぎた場合、破損の危険もありますから、神経を使いました」

大笹穂槍 銘 学古作長谷堂住恒平彫同人(蜻蛉切写し)

また、写しの2本「日本号」(写し)の進捗状況については、現在、彫師(ほりし)が下絵を作成して彫り進め始めているとのこと。日本号の代名詞でもある「倶利伽羅龍」(くりからりゅう)の彫物を目にすることができる日も遠くはなさそうです。

日本刀の歴史に名を残す、無鑑査刀匠「上林恒平」についてご紹介します。

天下三名槍に関する基礎知識をご紹介します。

刀剣ブログ「天下三名槍 蜻蛉切(写し)が完成間近!」をご紹介します。

規格外の御手

「御手杵」(おてぎね)と言えば、全長1丈1尺(約333.3cm)もある巨大な槍。今回の写し「三槍」プロジェクトにおける御手杵(写し)を制作するために準備されている玉鋼(たまはがね)の材料だけでも、約7㎏に上ります。

これらの材料は刀身部分と茎部分に分けられ、刀身部分のパーツについてはたて積みにして沸かしてひとつの大きなかたまりを作成。これを延ばすことで、刀身を形づくります。

その後、刀身部分の下端とかみ合うように先端を尖った形に加工した茎部分(画像の赤丸で囲った部分)を鍛接していくのです。この制法をうかがっただけでも御手杵のスケール感が伝わってきます。

上林刀匠は、かつて御手杵の写しを制作したことがあります。そのときに抱いた感想は、それまでの「常識」が通用しない規格外の1筋というものでした。

上林刀匠

「御手杵(写し)については、とにかく大きくて苦労したことを覚えています。以前、御手杵(写し)を制作したときには、いろいろと気付かされたことがありました。

ご存じのように、御手杵は非常に大きな槍ですから、大量の鋼を沸かすことになります。1度で終わらせることは難しいため、鞴[ふいご]を止めて[テコ棒などに積み重ねた]材料を持ち上げて、沸かす作業を続けていくのです。そのときの心配は、鋼が冷えてしまうのではないかということ。

しかし大きな塊となった鋼の温度はほとんど下がることがなく、何とか続けることができました。あんな経験は初めてでした」

上林刀匠の驚きはさらに続きました。刀剣制作におけるヤマ場のひとつである「焼き入れ」(やきいれ)に臨んだときのこと。あまりの大きさに上林刀匠の鍛刀場の壁などに御手杵(写し)がつかえてしまうなど、苦戦を強いられたとお話しいただきました。

「事件」が起きたのはそのあと、焼き入れした御手杵(写し)を、水を張った「湯舟」と呼ばれる水槽に入れたときのこと。このとき上林刀匠は、かつて師匠である人間国宝の宮入昭平刀匠から聞いた「ウソのような話」が本当だったのだと思ったのでした。

上林刀匠

「御手杵(写し)の刀身[穂]に焼き入れをして湯舟に入れたところ、一瞬にして、湯舟の中の水がとても手を入れられないくらいの熱湯に変わったのです。日本刀の刀身に焼き入れをした場合には水が温かくなる程度。修行時代に宮入[昭平]さんから聞いた大太刀を制作するときには、川のふちに水をためて焼き入れを行なったという話を思い出しました。聞いた当時は、本当の話なのかなと思っていたのですけどね」

様々な障害を越えて

御手杵

御手杵は、天下三名槍の中でも異色の存在です。規格外の大きさもさることながら、槍自身は戦争(東京大空襲)で焼失してしまったため、現存していません。

そのため写しを制作するにあたっては、蜻蛉切や日本号とは違ったアプローチが必要になります。

「お手本」にすべき物がないことは、写し制作において大きなハンディとなってしまうと言えるのです。

御手杵(写し)の制作にあたって、上林刀匠が参考にされているのは、御手杵を実際に観たことのある人(本阿弥光孫)の証言や写真の記録、御手杵の「けら首」(槍の穂と柄の結接点)の押形など。数少ない資料をもとに、上林刀匠には、持てる知識や想像力を総動員して御手杵(写し)の制作にチャレンジしていただいているのです。

このように、写し制作プロジェクトは1歩ずつではありますが、天下三名槍を現代に勢揃いさせるという目標に向けて確実に前進を続けています。