刀剣歴女とは - 刀剣ワールド

- 小

- 中

- 大

2000年代になって注目されるようになった新語「歴女」は、これまでの歴史ファンのイメージを超え、新たな歴史愛好家の女性を示す言葉として定着しました。歴女が関心を持つ分野は「城ガール」、「仏像女子」、「武将好き」などジャンルは様々。そんななか生まれたのが日本刀に夢中になり、その来歴や関連する史跡に赴く女性達「刀剣歴女」でした。刀剣歴女は、どんな風に日本刀と向き合い、そして楽しさを見出しているのかを見ていきましょう。

刀剣歴女が誕生するまで

歴史が好きな女性「歴女」

刀剣歴女の「歴女」は、時代や分野を問わず、「歴史に関する事柄が好きな女性」のことを示す言葉。これまで歴史と言えば、高齢男性の趣味という印象が強い分野でした。そんな歴女が注目されたのは2000年代に入ってからのこと。若手俳優を起用した「大河ドラマ」や、ゆるキャラのポジションを確立した「彦根城」(滋賀県彦根市)の「ひこにゃん」など、その火付け役は多岐に及びます。

そして2000年代以降、歴女の社会現象を語る上で重要となるのが、歴史物ゲームの登場。その代表格「戦国BASARA」(せんごくばさら)や「戦国無双」(せんごくむそう)ではイケメンの戦国武将でゲームをプレーしながら戦国史を学ぶことができます。またその人気はゲームだけに留まらず、アニメや舞台などのメディアミックスを含めて注目を集めることが多いのです。そして2009年(平成21年)、歴女は「新語・流行語大賞」にノミネートされるまでに至りました。

刀が好きな女性「刀剣歴女」

そのあともブームは過ぎ去ることはなく、2015年(平成27年)には歴女の1ジャンルと言える「刀剣女子」が新語・流行語大賞にノミネートされます。この年に配信が始まったブラウザゲーム「刀剣乱舞」をきっかけに刀剣女子は誕生。刀剣乱舞とは、刀剣に宿った付喪神(つくもがみ)の「刀剣男士」(刀剣男士はニトロプラスの商標)が、歴史改ざんを目論む「歴史修正主義者」と戦って歴史を守るゲームです。

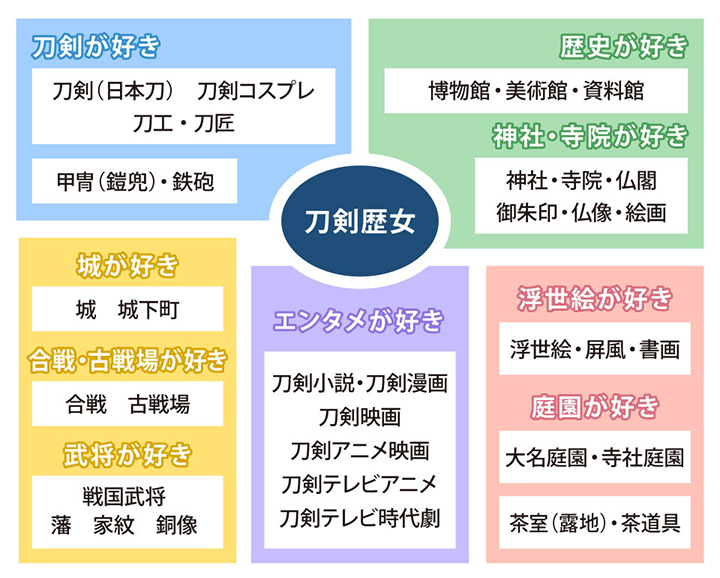

そんな2015年(平成27年)頃、すでに歴女の方々は好みの歴史ジャンルを見つけ、それぞれ枝分かれを始めていました。歴史が好きな歴女にはじめ、城や武将、神社仏閣、浮世絵など好きの種類は千差万別です。

歴女のなかでも刀剣ゲームに夢中になり、さらに実在する刀剣自体に惹かれる女性を刀剣女子と呼びます。刀剣女子は、歴史上有名な人物が所有した、あるいは伝説を持つ名刀に興味を持ち、様々な歴史スポットや美術館、博物館に赴くようになりました。

このように刀剣に対し深い関心を持ち、積極的に刀剣とその歴史を学び味わう女性達を「刀剣歴女」と呼ぶのです。

刀剣歴女による刀剣の学び方

歴史上の人物が所有した刀剣

刀剣がまだ武器として扱われていた時代、それと同じくらい刀剣は「美術品」や「贈答品」としての価値を持ちました。成果を出せばその褒章として賜り、その反対で良い刀剣を持っていれば主君に献上していたのです。そのため「織田信長」や「上杉謙信」、「伊達政宗」など有名な歴史上の人物のもとには名刀が集まりました。

戦国武将のなかでも指折りの刀剣好きと言われる織田信長と上杉謙信は、現在も刀剣歴女はもとより古くからの刀剣愛好家達からも高い関心を得ているのです。例えば織田信長が、「今川義元」(いまがわよしもと)を討ち取った際に入手した「宗三左文字」(そうざさもんじ)や、お酒に酔ったときに「不動行光、九十九髪、人には五郎左御座候」と愛刀を自慢して歌ったとされる「不動行光」(ふどうゆきみつ)。そして上杉謙信が常に携えたとされる短刀の「謙信景光」(けんしんかげみつ)などがよく知られています。また伊達政宗は、「豊臣秀吉」から下賜された「燭台切光忠」(しょくだいきりみつただ)や、龍の刀身彫刻が入った「大倶利伽羅」(おおくりから)などを所有しました。

刀剣の所有者についても、それは決してひとりの人物だけではありません。宗三左文字の場合だけ見てみても「武田信玄」から今川義元、織田信長、豊臣秀吉、「徳川家康」と誰もが知る人物のもとを渡り歩いています。その来歴のなかで、どんな戦が起こり、どんな災害があったのか、といったことを考えれば刀身の状態や刀装具の変化にも興味の矛先が向くかもしれません。

刀剣を知れば、その刀剣を所有した人物のことが知りたくなり、芋づる式に多くの歴史上の出来事を広く知ることができるのです。

伝説・逸話を持つ刀剣

刀剣は、摩訶不思議な伝説や逸話を持っていることがあります。それは鬼を斬ったり、妖怪を退治したり、はたまた雷を斬ったといった伝説まであるのです。実際に斬ったかどうかは別として、こうした伝説は往々にして所有者の知名度の高さや、刀剣への箔付けといった意味があります。あるいは後世になって物語の中で面白おかしく書かれていたりと理由は様々です。

そんな鬼を斬った代表格が「童子切安綱」(どうじぎりやすつな)でしょう。童子切安綱は平安時代の名工「安綱」(やすつな)に打たれた刀剣で、「源頼光」(みなもとのよりみつ)が所有しました。源頼光は、鎌倉幕府を開いた「源頼朝」の祖先にあたります。源頼光は、帝の依頼で悪さをする鬼を退治することになり、配下となる「頼光四天王」を連れて鬼の住処「大江山」(おおえやま)に向かいました。そこで鬼の親玉「酒呑童子」(しゅてんどうじ)を倒します。そのときに用いたのが童子切安綱とされるのです。

この物語は鎌倉時代から江戸時代に成立した物語「御伽草子」(おとぎぞうし)に登場します。さらには江戸時代の浮世絵や歌舞伎にも取り入れられるなど、古くから人々に馴染んでいる題材です。現在では、刀剣歴女からの人気も高く、漫画や小説の題材にもなっています。伝説や逸話に関しては、刀剣史というよりも文学史や民族学の分野となるようですが、刀剣歴女の方々は難なく自らの糧として学び取っているのです。

なお、伝説上のそれも約1,000年前の刀剣が、現在まで残っていること自体が大変珍しいことで、海外の人々が刀剣に関心を向ける理由にこうした希少性の高さもあるとされます。

文献から刀剣を読み解く

刀剣歴女は、興味のある刀剣の来歴を知りたくなるもの。刀剣の良さに気付けば、自ら美術館や博物館に赴くようになるかと思いますが、段々とそれだけでは物足りなくなるのです。

いつしか文献を活用した刀剣考察をはじめ、まるで宝探しのように本の海へと飛び込むように。しかし刀剣の文献は、漢文体の上に崩し字で書かれている場合もあるため、読み解くのに知識と根気が必要となってきます。

そんな文献探しは、気軽に活用できる自治体の公共図書館で、刀剣の専門書や、刀剣の紹介をする自治体史などを読むのもおすすめです。刀剣関連の本は発行部数が少なく高額な場合が多く、また自治体史は基本的に書店で入手できないため貴重な資料となります。さらに刀剣考察を深めたい場合は、インターネットを使ってデジタルサービスにアクセスしましょう。

国立国会図書館デジタルコレクション

「国立国会図書館」(東京都千代田区)は日本最大級となる図書の殿堂です。このデジタルコレクションでは、国立国会図書館が所有する蔵書の一部をインターネットに公開しているので、刀剣に関する多くの古典文献が閲覧可能となります。

また、公開されていない文献も「個人向けデジタル化資料送信サービス」を活用すれば閲覧できるようになるのです。本サービスは、国立国会図書館デジタルコレクションで個人登録をすれば、手持ちの端末(パソコンやタブレット、スマートフォンなど)に資料を送信してもらえます。

端末以外にも「遠隔複写サービス」を利用すれば、文献の複写製品(コピー)を郵送や宅配便で自宅まで届けてもらうことが可能です。この場合は、複写料金や発送事務手数料、送料など別途自己負担が必要となります。

ゆにかねっと(国立国会図書館総合目録ネットワーク)

一般的に居住区以外の公共図書館サービスを利用するのは難しいのですが、「ゆにかねっと」は県域を越えて、地方図書館の蔵書を検索できるネットワークシステムです。

地方図書館は、国立国会図書館も持っていないような郷土史の文献を所有していることもあります。禁帯出(きんたいしゅつ:持ち出し禁止)以外の書籍であれば、居住区の公共図書館に送ってもらい閲覧や貸出しすることができるサービスも備わっているのです。またその場合、送料がかかる場合もあります。そして禁帯出だったとしても、地方図書館はコピーに応じてくれる場合がほとんどのため、必要に応じて図書館に確認してみましょう。

CiNii(NII学術情報ナビゲータ)

「CiNii」(シーニー)とは、学術論文の検索システムです。必要なワードで検索すれば、関連する論文一覧や、収録された学術雑誌、所蔵する大学図書館、国立国会図書館への検索ページが表示されます。さらに論文がインターネット上で公開されている場合は、そのリンクなども貼られているので大変利用しやすい検索システムです。

しかし学術論文の場合、閲覧できないことが多々あります。そういうときもCiNiiの情報があれば自治体の公共図書館を通じて、所蔵する大学図書館にコピーの依頼ができるのです。こうすれば自宅にいながら気になる論文を読むことができます。

刀剣鑑賞会で日本刀を深める

気になる刀剣の来歴を知り、刀剣の鑑賞方法についてある程度の知識を身に付けた刀剣歴女の方々。あとはもう自分で手に取って刀剣を鑑賞したくなるものです。

刀剣鑑賞会に赴くにはいくつか方法がありますが、その最も大きな団体が「日本美術刀剣保存協会」になります。日本美術刀剣保存協会は東京都墨田区に「刀剣博物館」を置いており、そこでは日本刀の展示に加え、刀剣鑑賞会を開催。それ以外でも全国各地にある日本美術刀剣保存協会の支部で定期的に刀剣鑑賞会を行っています。

刀剣鑑賞会では、気になる刀身の位置に光が当たるようにして、刃文(はもん)や地鉄(じがね)を自由に鑑賞できるのです。また刀身全体の重みや、反り(そり)の位置なども直接確認できます。美術館や博物館の展示ケース越しにはない感動がそこにはあると言えるでしょう。

その他、刀剣などを販売する刀剣商や、刀剣好きによる有志によって、刀剣鑑賞会は開催されることもあります。また刀剣鑑賞会では基本的なマナーを守り、刃物を手にしていることを忘れず安全を心がけましょう。

「刀剣歴女®」は、東建コーポレーション株式会社の登録商標(登録第6712796号)です。

クレジット表記(©東建コーポレーション株式会社)にて、無償でご使用いただけます。